완성은 없고 정진만 있는 길, 하늘의 움직임을 닮아야

제1회 원묵회 대상 수상, 부산미술대전 초대작가

[원불교신문=이은전 기자] 부산의 제일 끝자락이자 낙동 정맥의 마지막이기도 한 다대포. 그 곳에 낙조가 아름답기로 이름난 몰운대가 있다. 많은 인플루언서(SNS에서 영향력을 미치는 사람들)들이 해가 지는 다대포를 들러 글을 갈무리하는 내용에는 꼭 몰운대 표지석이 등장한다. 대략 4m 높이 거대한 오석으로 만든 표지석에는 전예서체로 ‘몰운대’가 음각돼 있어 보는 이의 시선을 붙잡는다.

세상에서 단 하나뿐인 독특한 서체의 이 ‘몰운대’를 쓴 작가는 다대포에서 나고 자라고 작품 활동하며 다대포를 한 번도 떠난 적이 없는 향도 한경자(83·법명 혜성·다대교당) 서예가다.

“이렇게 아름다운 곳에 변변한 이름표가 없어 내가 할 수 있는 글씨로 표지석을 세우고 싶었습니다. 2019년에 이 표지석을 세우며 청새치 한 마리 잡는 데 80여 일이 걸렸던 『노인과 바다』가 생각나더군요. 사랑하는 몰운대에 돌고래 하나 세우려고 80년을 애썼구나 싶어서요.”

청남 오제봉 스승으로부터 바닷가에서 나고 자라고 공부했으니 향기로운 섬이 되라는 의미로 호를 받았고 해운 김용권 서예가에게서도 사사했다.

이미 1997년부터 부산미술대전의 초대작가 반열에 오른 그는 굵직굵직한 초대 출품들을 논외로 하더라도 2012년 우리 교단의 첫 서예대전인 제1회 원불교여묵회(현 원묵회) 서예문화대전에서도 대상인 종법사상을 수상했다. 2017년엔 작품을 책으로 엮어 <나의 보리수>라는 서예도록을 출판하기도 했다. 서예가로서의 활동 50년 중 다대 1동 행정복지센터에서 서예반 강사로 봉사해 온 것이 벌써 17년째다.

작품 세계의 바탕이 뭐냐는 질문에 그는 책장에서 누렇게 바래고 군데군데 헤진 책 1권을 보여준다. 원기 39년에 인쇄된 원불교교전의 전신인 『불교정전』이다. 원기44년, 그의 나이 21세에 어머니 연원으로 입교하며 원불교를 만났다. 어머니(현타원 손법은)가 구해 온 『불교정전』을 읽어 내려가다 수심결에서 눈이 딱 멎었다.

‘三界熱惱가 猶如火宅이어늘~~ (삼계의 뜨거운 번뇌가 마치 화택과 같거늘~~)’

“이 글을 보는 순간, 꼭 작품으로 쓰고 싶었습니다. 그때부터 얼마나 공부했는지 모릅니다. 자전을 뒤져가며 한자 공부부터 했지요.”

청남 오제봉, 해운 김용권 두 스승에게 사사했지만 그의 글씨에는 두 스승의 흔적이 없고 오로지 자신만의 독특한 서체가 구축돼 있다. 전·예·해·행·초·갑골문·매난국죽 사군자 포함 모두 10가지의 분야를 두루 섭렵하며 오늘도 지금 여기에서 끝없이 정진 중이다. 지성무식(至誠無息 지극한 정성은 쉼이 없다)이다. 그는 사군자에는 협서(본 글에 대하여 그 사이에 덧붙이는 말을 옆에다 쓰는 것)가 중요함을 강조한다.

“인위적인 의도가 아닌 두꺼웠다 가늘었다 자연스러운 글씨가 좋은 협서이듯 갑골문도 자유자재로 흘러다니는 본인의 작품이 나와야 합니다. 큰 돌 작은 돌 어우러져서 자연스러운 돌담이 만들어지듯이 글씨도 똑같아서 획이 완전히 구축되기까지에는 많은 세월이 걸립니다.”

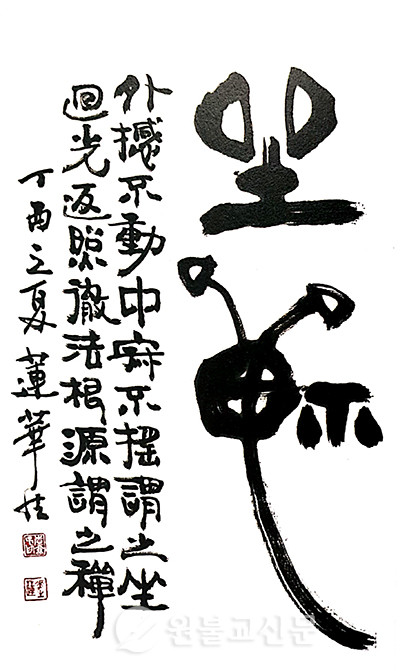

서예도록 <나의 보리수>에 실려 있는 ‘좌선’이라는 작품이 눈길을 끈다.

“새벽 맑은 기운이 온 누리에 엷은 금색으로 퍼질 때, 매미 소리가 울리면 선계가 따로 없습니다. 덜 깬 잠을 어금니로 씹으면서도 인간으로 살고 있다는 이 행복감은 비록 좌선이 잘 안 된다 해도 상관없습니다. 그래서 좌(坐)자의 양 눈도 크게 뜨게 하고 매미의 눈도 올렸어요. 좌(坐)의 양쪽 눈은 아래 선(禪)의 몸체 둥근 원에 합일하고자 하는 간절한 원이기도 하구요. 선(禪)에서 길게 내려진 선은 둥글게 퍼져 나가는 나의 염송과 매미 소리의 합창입니다.”

평생을 다대포에서 살아온 그는 바닷가의 돌, 바위 등 자연에서 배운 것이 더 많다. 수많은 해초가 다닥다닥 붙은 채 묵묵히 서 있는 바위에서 사람냄새 나는 푸근한 덕을 배웠고, 수없는 세월 동안 크고 작은 물결에 쓸려 다니며 둥글어진 자갈에서 단련되고 단련돼 더 단련될 것이 없는 정진을 배웠다.

“글은 대기만성이라 80세 전에는 글 쓴다는 말 못하겠더라구요. 서예는 글씨만이 아니라 그 속에 문장이 들어가니 인문 공부가 함께 무르익어야 하니까요. 그렇게 원불교, 불교, 유학, 인문학 등 여러 분야를 다 거쳐보면 결국 진리는 하나로 귀결됩니다.”

가장 마음에 드는 작품이 무엇이냐는 질문에 단칼에 ‘없다’는 답이 돌아왔다. 늘 마음에 차지 않고 정진만 있을 뿐이라고. 서예의 매력이자 함정이다. 만약 완벽이란 것이 있다면 아무도 이 일에 매달리지 않을 것이라는 설명이다. 끝이 없으니 계속 하는 것이고 글을 쓰는 그 순간의 희열과 즐거움이 있는 것이지 작품에 있지 않다는 말.

“아침에 서실을 들어서면 새 날이 밝았구나 싶어 종이를 마주한 마음이 상쾌합니다. 붓을 들고 곡선을 돌리면서 매화 한 송이가 달리면 그렇게 즐거워요.”

다대포에 물결이 움직이는 한 붓을 놓지 않을 것 같다는 그에게 제자들은 어떻게 가르쳐 왔는지 마지막 질문을 던졌다. 한 획 한 획 바로 세우기 위해 평생 노력해왔듯이 제자들을 가르칠 때도 올곧게 가르치려고 노력해온 그의 철학을 들려준다. 글쓰기가 바로 천지의 응용무념한 도다. <추사선생 서결첩>의 한 구절이다.

‘서지위도 허운야 약천연 (書之爲道 虛運也 若天然),

글쓰기에 법도로 삼아야 할 것은 텅 비게 하여 움직여 가는 것이다. 마치 하늘이 그렇듯이’

[2021년 3월 5일자]