바람이 밀어준 듯 발 들인 대구교도소 15년 정성심

[원불교신문=민소연 기자] 원기93년(2008) 6월 대구교도소.

육중한 철문을 몇 개나 지났을까, 드디어 상담실에 도착했다. 곧 스물아홉살 사형수를 만날 참이었다. 6년 전, 세상을 떠들썩하게 했던 연쇄살인마였다. 희생자도 많고 죄질도 나빠, 그 흉악범 이름을 세상 천지가 알았다. 심장이 빠르게 뛰었다. 머리에 뿔까지는 없어도 퍽 험상궂으려니 싶어 눈을 부릅떴다. 다시 철문이 열리고, 사형수가 들어왔다. 순하고 평범한, 여느 20대 청년의 얼굴이었다.

“다른 사람이 잘못 왔나 싶었습니다. 그냥 지나다니며 보는 얼굴이에요. 그날 저는요, 단 한마디도 못하고 돌아왔습니다.”

그날을 또렷이 기억하는 윤양문 교도(본명 등준·대명교당). 시작은 서울구치소 교정교화를 하던 교무의 전화 한 통에서 비롯됐다. 상담하던 사형수 한 명이 대구교도소로 이감된다며, 당시 상인교당 황덕경 교무에게 연락한 것이다. 마침 교정교화에 뜻을 두던 차, 마치 바람이 밀어준 듯 교도소에 발을 들였다.

교정교화는 귀를 순하게 하는 일

대구경북교구 교정교화 봉사회 15년. 윤 교도는 웬만한 범죄자보다 더 오래, 많이 교도소를 드나든 사람이 됐다. 그에게 교도소는 교당의 다른 이름이다. 코로나19 상황을 제외하고는 매달 사형수를 만났으며 대구교도소 대중법회도 지켜왔다. 그간 교도소도 변했다. 처음에는 재소자들의 형님 혹은 삼촌 뻘이었으나, 범죄 연령이 점점 낮아지면서 이제는 할아버지 뻘도 된다.

“대구교도소는 흉악범이나 재범이 많습니다. 가족들도 등을 돌리는 경우가 대부분이죠. 한 달에 한 번 법회보고 간식먹는 일에도 진심이에요. 편지로 문답감정도 하는데 후회와 다짐이 뚝뚝 묻어나기도 합니다.”

교도소 교정교화는 정말 법회만 본다. 통성명을 해도, 개인사를 알려줘도 안 된다. 고향이 어딘지, 어떤 범죄를 저질렀는지 알지 못하니, 오히려 분별이 없다. 매달 그 철문을 열고 범죄자들에게 가는 일. 그는 이를 ‘귀를 순하게 하는 일’이라고 말한다.

“한 재소자가 편지에 ‘윤양문 합장님’이라고 썼더라고요. ‘합장’이 호칭인 줄 안 게지요. 그 정도로 원불교를 모르고, 더러는 간식이나 영치금만 보고도 옵니다. 하지만 법회 때 앉아서 설법이라도 듣잖아요. 법문 한 줄이라도 귀에 넣다보면 언젠가는 가슴을 울리는 날이 있겠지요.”

원불교 공부라는 게 원래 텅빈 마음, 본래의 심지를 찾는 여정이다. 이들도 태어날 때부터 범죄자는 아니었으니, 교정교화는 그 빈 마음으로 돌아가는 길을 등대처럼 밝힌다. 그는 교정교화 첫해부터 <원불교신문>을 챙겨 넣고, 편지를 주고받느라 대구우체국에 원불교 사서함까지 만들었다. 형편 어려운 재소자들을 위한 약간의 영치금을 챙기는 것도 그 등대의 온도다.

인생을 바꾸고 사람을 변화시켜

결국에는 세상을 맑히는 일

재가 봉사회·후원회 꾸려 편지, 음식, 영치금 마련

재가가 일하고 재가가 후원금 모으자

“교도소, 구치소, 소년원, 분류심사원 등 전국 많은 시설에서 원불교 교정교화가 진행됐습니다. 그런데 가만보니 담당 교무님이 이동하시고 나면 맥이 끊기더라고요. ‘재가가 일하고 재가가 후원금을 모으자’, ‘교무님은 설법만 하시게 하자’고 뜻을 모았습니다.”

교도들이 나서니 일이 됐고, 교도들이 이어가니 끊기지 않았다. 70여 명의 후원자 중에는 원불교 교정교화의 진심에 감동한 비교도들도 꽤 있다. 대구교도소는 물론 경북북부제1교도소(청송교도소), 안동교도소 등에서도 가까운 교도들이 법회를 보며, 음식도 해가고 영치금도 넣는다. 예전에는 소년원, 분류심사원 법회도 있었으나, 아쉽게도 지금은 들어갈 사람이 없다.

“방도웅 교정교화 봉사회장님이 여든, 제가 일흔여덟입니다. 힘닿는 데까지 하겠지만 이어갈 분들이 절실해요. 세상에 참 많은 봉공과 교화가 있지만, 이토록 필요한 곳은 없을겁니다. 인생을 바꾸고 사람을 바꾸며, 결국에는 세상을 맑히는 무아봉공이죠.”

교도소에 드나든 15년은 그에게도 공부였다. 분별과 주착없이 한없이 무심하게 대하는 일, 그 일의 어려움을 뼈저리게 느껴온 세월이었다. 구슬픈 사연도, 화가 나는 사정도 있지만, 그는 지금도 ‘끌려다니지 말자’고 곱씹곤 한다.

“돌아보니 내 생각의 폭이 좀 넓어졌달까요. ‘세상에 이런 사람이 다 있구나’ 하다 보니 이해 못할 사람이 없더라고요. 가끔 재소자가 출소 후 제가 근무하는 대구원광새마을금고에 찾아오는 경우가 있어요. 순수한 마음도 있지만, 속된 마음으로 오기도 하죠. 저는 꼭 밥 한 끼 사주고 무심히 보냅니다. 그렇게 또 공부길을 넘지요.”

무심하게 대하는 일의 어려움

그 오랜 공부길은 원기43년(1958)부터였다. 중학생 때 대구 남산지부(현 대구교당)에 입교, 젊을 때는 사업에 부침이 있어 편히 다니지 못했다.

마흔쯤 됐을 때 대구경북교구 청년합창단 단장을 맡아달라고 방도웅 교도가 찾아왔다. 전국에서 유일한 청년합창단으로, 20~30대 대학생과 직장인들 50명이 입을 맞췄다. 성가를 부르며 다시 잡은 공부길, “1년만 하겠다”던 단장은 10년을 넘겼다. 이후로 대명교당 교도회장, 대구경북교구 교의회의장을 거쳐 현재 대구원광새마을금고 이사장을 맡고 있다.

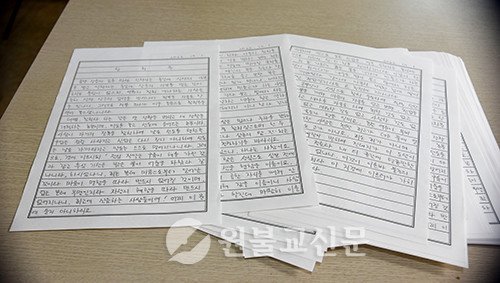

“기자님, 이것 좀 보세요. 그때 그 사형수가 이제는 40대의 모범수가 됐습니다. 입교도 해서 법명이 허인경이에요. 허인경 교도는 그간 디지털대학에서 학위도 두 개나 땄고요, 비록 코로나19 이후로 3년째 못 만나고 있지만 매달 이걸 보내옵니다.”

서둘러 가져오는 A4용지 다발. 이는 허 교도가 매일 쓴다는 참회문이었다. 십수 년 동안, 하루도 빠짐없이 참회문을 쓰고 이를 윤 교도에게 보낸다. 반듯하고 순한 글씨체다. 윤 교도와 함께 한 세월동안 그의 마음은 본래의 반듯함과 순함을 찾았을까. 그의 진정한 참회를, 원불교가 밤바다 등대처럼 두렷이 비춘다.

[2022년 12월 12일자]