103세 인생, 80년 신심의 선물

[원불교신문=민소연 기자] 스물여섯 살의 청년 박중빈이 대각을 이룬 지 4년 만인 1919년, 대한민국은 독립 선언을 한다. 허나 여전히 어지러운 정세 속에, 이듬해 청산리에서는 홍범도와 김좌진이 이끄는 독립군이 대승을 거두고, 교단에서는 제법성지와 교강선포로 이 회상의 뜻을 바룬다.

그 해 전북 진안에서 한 여자아이가 태어나니, 유난히 곱고 손 맵시가 좋았다. 전주여고를 나와 의상 디자이너라는 큰 뜻을 품었던 소녀. 하지만 꿈을 꺾고 결혼에 이른다. 이후 아내이자 며느리, 여섯 남매의 어머니로 살며 원불교에서 깨침과 위로를 받았다. 올해로 만 103세, 허의상 교도(영등포교당)의 얘기다.

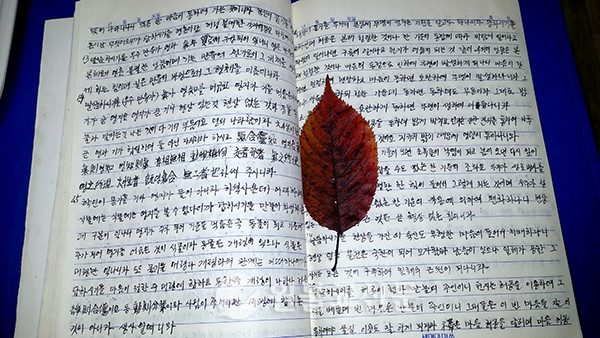

사경도 바느질도 7080 웬만한 젊은이 이상

‘병 없이 하늘이 내려준 나이’라는 상수(上壽) 100세에서도 3년을 더 지났다. 얼마 전까지도 그는 목동에서 영등포까지 혼자 버스로 오갔고, 교당에서도 대각전까지 마지막 한 층은 걸어 오르내렸다. 사경도 바느질도 7080 웬만한 ‘젊은이(?)’ 이상 해내는 그. 날로 조금은 어두워지지만, ‘천천히 부단히 하면 언젠가 이룬다’는 그 진리를 따라 103년을 살아왔다.

“젊었을 때 치료가 잘못돼 귀가 거의 안 들려요. 맨 앞에 앉아도 설법을 못 듣죠. 그래서 교무님께 원고를 받아가 집에서 틈틈이 써요. 교전 사경도 하고 마음일기도 쓰고요.”

방 한쪽에 불단을 모셔 늘 기도하고 염불하며 사경하는 삶. 80년 넘는 신앙의 세월은, 소태산 대종사가 열반한 1943년 그해부터 시작됐다. 결혼 3년 차였던 스물네 살이었다.

“사실은 결혼을 안하고 싶었는데 결국 안됐어요. 일본 유학비를 벌려고 마령에서 학교 선생을 했는데, 1년만 하려던 것을 학교와 학생들이 붙잡아 더 있었죠. 마령에 학교도 못 가고 한글도 모르는 아이들이 많았더라고요. 유학 대신 야학을 열어 아이들을 가르치자고 생각했죠.”

허나 그의 꿈은, 세상이 흉흉하니 얼른 시집을 보내고픈 가족의 마음을 넘지 못했다. 마침 그에게 반해 혼담을 넣던 집까지 있었으니, 겁이 더럭 난 그는 짐을 싸서 무주 구천동으로까지 가출을 했다. 허나 결국 혼인, 그의 나이 스물 둘이었다.

1920년 태어나

1943년 교단과 인연,

올곧은 신앙

못 이룬 꿈과 간난한 삶 속에

원불교에 위로 받아

여섯 아이 끼니 걱정에 울면서 잠든 밤

남편(故 김삼주 교도)는 경기고와 연세대를 나온 인재였고, 이리군청 계장, 정읍군수를 거쳐 나중에 군산시장(14대)까지 했다. 청렴하고 사심 없어 존경받았으나, 정작 ‘고위공무원의 아내’인 허 교도는 늘 애가 끓었다. 예나 지금이나 박봉인 공무원 월급, 딱 그것만 갖다주니 시부모와 여섯 아이 입에 풀칠도 어려웠다. 업무로 출장을 다녀와도, 그 출장비마저 직원들에게 다 주고 오는 남편이었다.

“월급 받으면 정부미부터 사놔야 했어요. 보다 못해 군산시청에서 쌀 한 가마니를 갖다 놓았는데, 남편은 불같이 화를 내며 다시 가져가라고 했죠. 그러다 알던 분이 공장을 냈다며 밀가루를 두 포대씩 갖다줬어요. 그걸로 빵을 구워 먹였죠.”

부끄러움을 무릅쓰고 전주여고 동창에게 쌀을 꾸고, 엄한 시부모를 20년 넘게 모셨던 젊은 날. 늘 어느 한 곳 답답하고 막막했던 그에게 원불교는 단비와 같았다. 결혼한 지 2년 되던 해, 이웃을 따라 원불교라는 곳에 처음 가봤다. “일본 신사 자리였던 곳인데, 이공주 선생이 있었다”고 기억하는 곳에 몇 개월 나가다 남편을 따라 군산으로 이사 왔다.

“군산교당에 갔더니 교무님 뒤에 금싸라기가 햇살처럼 막 빛나는 거예요. 정진숙 교무님이었어요. 마음 둘 곳 여기다 싶어 열심히 다녔고, 이듬해에 전주로 이사와서도 그 인연이 이어졌죠.”

그때 전주교당은 공부로도 교화로도 훨훨 날았고, 허 교도는 특히 신성 깊은 알뜰한 제자였다. 그의 신심은 ‘간절함’의 다른 이름이기도 했다. ‘삶을 놓으려고도 해봤지만, 그조차 잘 안되더라’ 할 정도로 고난이었던 삶. 그때 그에게 원불교는 생명의 은인이요, 하늘에서 내린 동아줄이었다. 반세기 넘어 돌아봐도 “원불교가 아니었다면 이미 이 생에 내가 없었을 것”이라 확신하는 그. 천지가 뒤집혀도 법회에 빠지는 법 없고, 법문을 목숨처럼 받들며, 교무님 말씀은 마침표 하나 땅에 떨어뜨리지 않은 세월이었다.

기어서라도 백주년 보는 게 소원

“원불교100주년기념대회를 내 눈으로 보고 죽는 게 소원이었어요. 그런데 그 며칠 전 낙상으로 몸 상태가 안 좋았죠. 가족들이 말리길래 ‘기어서라도 백주년 보고 나면 다음 날 죽어도 여한이 없다’고 했더니 교당에 데리고 다니던 손자 전재호(법명 민구·홍성 서울내포치과 병원장)이 나를 부축해 기념식에 데려갔죠.”

그곳에서 그는 ‘이 법이 방방곡곡 메아리쳐서 천보살 만보살이 나오게 해달라’는 자신의 오랜 기도 원력을 느꼈고, 그 힘으로 100세 고개를 수월히 넘었다. 이제는 딸들을 비롯한 가족과 교단에 감사밖에는 남은 것이 없다는 그에게, 103년을 지켜온 지혜를 청했다.

“지금도 매순간 빚지고 살지 않으려고 노력해요. 그리고 남 듣기 싫은 소리, 가슴 아픈 소리 하지 않지요. 아름답고 은혜로운 말들만 해도 100년이 금방입니다.”

빚지지 말고, 은혜로운 말만 하는 것. 영등포교당 교도들이 말하는 그의 삶 도 꼭 그랬다. 그 사람에게 좋은 것, 예쁜 것을 찾아주고, 염주 하나, 연필 한 자루라도 자꾸 주는 마음. 한 세기를 건너온 103세 교도의 간절한 신심이, 오랠수록 향기로운 그의 모든 말들처럼 빛난다.

[2023년 05월 24일자]